Argomenti trattati

1) Tratto da Il prezzo della libertà.

2) La storia di Raffaele Maderloni. Al giornale “Bandiera Rossa”.

3) Per leggere il libro

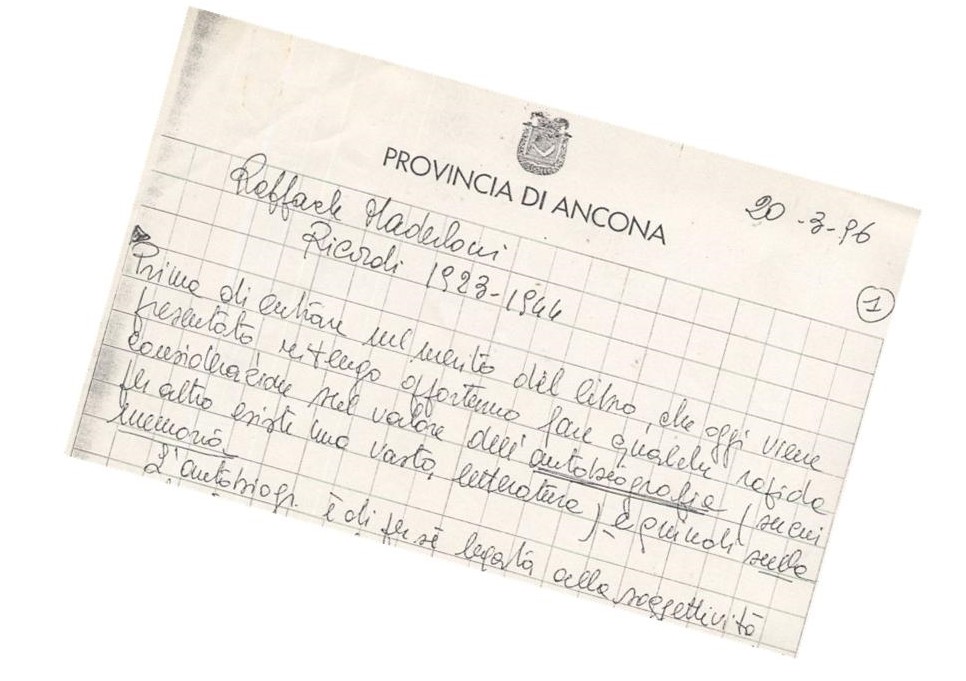

4) Marisa Saracinelli Presentazione del libro “Raffaele Maderloni. Ricordi 1923 -1944”

5) Enzo Santarelli sull’autobiografia di Raffaele Maderloni

1) Tratto da Il prezzo della Libertà

A cura dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti.

Episodi di lotta antifascista Roma 1958

L’anticamera del tribunale speciale. di Raffaele Maderloni

Verso la fine dell’estate 1932 il IV, il VI e l’VIII braccio di <<Regina Coeli>> erano pieni di detenuti politici. Rappresentavano tutte le province d’Italia. Prelevavano gli operai e i contadini braccianti. Tutti i partiti antifascisti erano rappresentati, ma la grande maggioranza era costituita da comunisti, quasi tutti tra i 20 e i 35 anni di età-

Da mesi il tribunale speciale oziava mentre i detenuti si ammucchiavano sempre più numerosi in celle che dovevano ospitarne uno solo. Una notte il carcere si riempì fino all’inverosimile. Grandi retate di antifascisti erano state effettuate nei Castelli e ora gli arrestati venivano pigiati dentro il carcere romano. La vita, nelle celle, diventava sempre più dura; si desiderava l’inizio dei processi – sembra incredibile a dirsi – per poter andare in una casa di reclusione, augurandosi, magari, di capitare nel penitenziario di Volterra, dove, si diceva, era rinchiuso Mauro Scoccimarro che, si diceva, dava lezioni di economia politica.

Per le celle ricorreva il nome di Clemente Maglietta come quello di uno dei compagni più qualificati che allora si trovassero a <<Regina Coeli>> così come si parlava molto di uno studente universitario comunista: il dottorino (così lo chiamavano) Francesco Scotti e del compagno Mirotti, di Casalpusterlengo. Si narrava, da una cella all’altra, che il padre di Scotti fosse caduto fulminato alla stazione di Milano, non appena il treno che conduceva il figlio al carcere di Roma si era mosso.

Un giorno tutti i detenuti ebbero di che commuoversi profondamente. Dal muraglione del Gianicolo, che sovrasta il carcere e costituisce l’unico panorama dei detenuti, si affacciarono cinque bambini. Guardando verso i bracci presero a urlare con quanto fiato avevano in gola: <<A sor Favillaaaa… a sor Favillaaaa…>> Da una delle celle una voce risponde: <<Annate a casa!>>E i ragazzi in coro: << A papà, non possiamo, semo fori de casa…ci hanno dato lo sfratto…>> Il povero compagno, padre dei cinque bambini, si strappava i capelli per la disperazione. Ma non c’era niente da fare … Eravamo a <<Regina Coeli>>.

Fra i politici prendeva sempre più piede l’idea di una grande protesta collettiva per indurre il Tribunale speciale a riprendere i processi. A dar corpo e inizio a questa intenzione venne la provocazione inscenata da un detenuto comune. Questi, tornato dal processo, si mise alla finestra della sua cella, al VII braccio, e annunciò a squarciagola che il suo avvocato gli aveva garantito che il governo, in occasione del decennale della <<marcia su Roma>>,andava preparando un decreto di amnistia. E fin qui nulla di male, ma poi attaccò una sfilza di evviva al duce, al regime e a quanto altro poté ricordare della gerarchia fascista.

Un finimondo di urli e fischi coprì il provocatorio panegirico, poi le urla <<abbasso Mussolini>>, <<morte al fascismo>> divenne un coro scandito da tutti i politici. Dalle <<Mantellate>> risposero le detenute politiche e per un bel pezzo si sentirono da molto lontano.

Questo episodio servì a creare un’atmosfera sempre più infuocata. Attraverso i normali mezzi di comunicazione funzionanti fra i detenuti, si decise di approfittare della ricorrenza fascista del 28 ottobre per rifiutare il pranzo speciale e fare per un giorno lo sciopero della fame allo scopo di reclamare la ripresa dei processi.

Alla preparazione della agitazione parteciparono Maglietta, Scotti, Mirotti e Premoli, quel Premoli che ci risultava essere stato ad Ancona per riorganizzarvi il Partito Comunista. Va rilevato che, allora, <<radio cella>> affermava che detenuti a <<Regina Coeli >> vi fossero oltre cento tra funzionari e <<corrieri>> del Partito Comunista.

La giornata del 28 ottobre passò in digiuno e tra continue acclamazioni alla Russia del Soviet e vituperi al fascismo.

Nei giorni successivi filtrò da una cella all’altra l’idea di salutare l’alba del 7 Novembre, anniversario della Rivoluzione di Ottobre, con il canto di tutti i detenuti. Inutile dire che si doveva cantare <<l’Internazionale>>.

Sarebbero senz’altro fioccate le punizioni, ma l’entusiasmo andava divampando; si raccontavano gli episodi di fermezza di cui gli antifascisti erano stati protagonisti dinanzi al Tribunale speciale; delle sentenze di condanna accolte al grido di << abbasso il fascismo>> e delle conseguenti supplementari pene irrogate per questo nuovo reato. Destavano anche grande entusiasmo i racconti sui compagni che avevano iniziato il transito dalla stazione di Roma al carcere al canto degli inni proletari e antifascisti. Le condanne che avevano riportato per questo loro atteggiamento ribelle erano per noi incentivo di più.

La notizia della amnistia concessa dal governo fascista per il <<decennale>> gettò olio sul fuoco del nostro entusiasmo. Venne l’alba del 7 novembre. Prima che la campana suonasse la sveglia, nel silenzio che ancora avvolgeva il tetro edificio, nell’imminenza di quanto doveva avvenire, i nostri cuori parvero fermarsi. Bello era dimostrare che il carcere non aveva fiaccato lo spirito degli antifascisti, scrollare di dosso, una volta tanto, il peso del regolamento carcerario, dar sfogo alla prepotente volontà di urlare, di cantare di sentirsi vivi, più vivi.

Il silenzio si ruppe d’un tratto. Una voce giovane, argentina. S’innalzò da una cella intonando <<compagni, avanti, il gran partito …>> centinaia di voce ripresero la strofa: <<noi siamo dei lavoratori…>>. Il poderoso canto si elevò solenne, rimbombando per tutti i bracci del carcere, salendo verso il colle che ospita i monumenti a Garibaldi e ad Anita.

Come una frustata, un grido lacerò l’aria, ancora piena di canti: <<Aiuto compagni, mi ammazzano!>> L’invocazione ci giungeva da una cella del piano sottostante. <<Assassini, lasciatelo! Vigliacchi!>> urlammo da ogni cella. Poi seguì una baraonda infernale. Nella mia cella Antonini, un robusto operaio romano, si lanciò contro la porta, per sfondarla; l’urto poderoso fece volar via lo sportello dello spioncino: certamente non era stato chiuso per sorprenderci mentre cantavamo. In qualche modo la direzione aveva saputo delle nostre intenzioni. Pare che nelle altre celle accadesse quanto avveniva da noi: il frastuono degli sportelli che cadevano un pò dappertutto sui ballatoi aumentava la confusione. Ormai erano più di tremila detenuti che urlavano e chiedevano che le porte venissero aperte. Canti, grida, strepiti, vetri infranti, <<gamellini>> e buglioli che volavano con orribile fracasso mentre i secondini si affannavano a implorare di smetterla, ci giuravano che il compagno che aveva gridato aiuto era stato lasciato in pace e non correva più alcun pericolo.

Poco dopo arrivarono al carcere i primi plotoni di milizia, carabinieri e marinai e lentamente ritornarono calma e silenzio.

Il 9 novembre i primi gruppi di politici amnistiati lasciavano il carcere. Andavano a riprendere la lotta fino alla caduta del fascismo: questo era l’impegno che tutti, prima di lasciare il carcere, si scambiarono.

Rimasero solo alcune decine di detenuti, quelli ritenuti più pericolosi, Tra questi il gruppo di antifascisti anconetani di cui facevo parte. Dovevano passare altri quaranta giorni prima che si decidessero a rilasciare anche noi in quella libertà vigilata che si godeva in Italia fino a che il fascismo non cadde sconfitto.

Raffaele Maderloni ( Raffa)

2 La storia di Raffaele Maderloni.

Al giornale “Bandiera Rossa” – ANCONA

Con preghiera di pubblicazione 1-2

Titolo: Ancora una precisazione sul “caso Maderloni”.

La Commissione Regionale Marchigiana per la qualifica di partigiano ha risposto come doveva all’articolista del “Lucifero”. MADERLONI RAFFAELE E’ PARTIGIANO COMBATTENTE. Ciò è documentato. Rimane da fare un’altra precisazione e cioè quale fu la mia attività politica prima dell’otto settembre 1943 e quale fu la causa che motivò la mia espulsione dal P.C.I.

3 Leggi tutto……..Copia e incolla per leggere il libro

https://istitutogramscimarche.it/wp-content/uploads/quaderni-gramsci/13-14.%20Raffaele%20Maderloni%20UNICO.pdf

di seguito il libro

Dedicato alla memoria di mia madre morta nel 1942, preconizzandoci la vittoria

1923

Sprazzi di luce s’alternano al buio

Lasciando negli occhi il barbaglio del disorientamento

Nel buio, false o nichilistiche voci emergono, mentre la bufera, d’intorno sempre più rugge.

La nera barbaria semina odio e violenza

Che fa crescere sempre più forte l’amore per la verità.

Matteotti, Gramsci ed altri mille martiri cadono, idee che riscaldano il sangue impedendone il raggrumo

1932

L’università ha cambiato sede ed è piena di cimici,nella cella manca l’aria ma, aguzzino, della morte mi hai dato la vita rendendo la mia fede contagiosa.

Batti! Picchia o brigante! L’alba verrà, l’aurora darà un colore ai miei stracci e tu tremerai dalla paura.

Lo spirito evade dall’inferriata, e spazia nell’infinito ebbro di verità che non puoi bruciare come fai con L’Unità

1936

C’è polvere di tutti i paesi d’Italia nella “cella di transito” e c’è scritto: “tira il giusto anello della catena, compagno, vincerai”.

Le carceri, tutti nomi di santi e la Regina Coeli, la “squadretta” di Napoli, Ponza e Ventotene, ma il cuore sempre pieno di benedetta speme.

Compiti la tua prima lettera o donna?!

Ciò che non vide l’antico borgo natio, s’avvera ora, sotto l’influsso del nuovo che preme,

Cammina o Madre, ora stai con le figure del Gorkij.

Vedrai l’essenza di te stessa,e comprendendo vivrai

1943

Vent’anni ed altri enti quaranta; le ore più belle di una santa battaglia che ha dato,un senso alla vita, altrimenti destinata a passare senza aver vissuto.

Presentazione

di Claudio Maderloni

Si sedevano attorno ad un tavolo nella nostra casa a Valle Miano, ed iniziavano interminabili discussioni. Erano i “compagni” di mio padre, quelli che avevano condiviso anni di lotte, di sacrifici, di gioie e di amarezze, sia durante la clandestinità che nella lotta partigiana.

Iniziavano sempre dalle questioni politiche del momento ma finivano inevitabilmente con il parlare dei ricordi.

Quelle storie mi hanno sempre affascinato. Erano storie che parlavano di uomini e donne in carne ed ossa, storie piene di angosce, di gesti semplici che a me sembravano eroici.

Dai loro racconti sentivo molta amarezza, per un fatto in particolare che era accaduto dopo la liberazione, e alcune frasi mi sembravano troppe dure, e non riuscivo a capire.

All’età di sedici anni, come iscritto alla F.G.C.I.: frequentavo la Federazione Provinciale ed ho cominciato a chiedere spiegazioni sulla vicenda di mio padre che dopo tanti anni veniva ancora definita il “caso Maderloni”.

Il tempo passava ed io conoscevo la storia di mio padre attraverso i suoi scritti e i racconti di quei compagni, ma mi mancava la parte ufficiale quella che sicuramente doveva stare negli archivi del partito.

Molti furono i no, i non conosco, i non ricordo.

Riuscii a convincere mio padre a sistemare i suoi ricordi e ne facemmo 40 copie, ma per la pubblicazione non voleva saperne perché non voleva dare un’arma agli avversari da usare contro il partito.

Doveva diventare Segretario della Federazione del PCI Augusto Burattini (1989) perché potessi vedere il materiale, e leggere documenti inediti che riguardavano mio padre che lui stesso non aveva mai potuto vedere, come una lettera inviata dal Segretario della Federazione di Taranto che scriveva al Segretario della Federazione di Ancona ricordandogli il viaggio e l’arresto a Milano nel 1926.

Durante alcune presentazioni del libro “Ottavo chilometro” scritto da Caimmi

Wilfredo e Antomarini Edo molti volevano sapere di quella storia e soprattutto compagni anziani mi chiedevano perchè non venissero pubblicate le memorie di mio padre. Tutti comunque mi confortavano dicendomi di andare fiero di Raffa, che li aveva aiutati a diventare prima di tutto uomini liberi.

Sono convinto che la storia di mio padre sarebbe stata sicuramente un’altra se non avesse avuto al suo fianco una donna come mia madre Rinalda.

Questo lavoro dovrebbe essere dedicato a molte compagne e compagni, ma credo che solo lei possa dire quanto sacrificio gli è costato stare accanto all’uomo che ha amato.

Ed è a lei che lo dedico anche perché in tutto il libro non viene mai menzionata se non per aver risposto di no alla richiesta del partito di lasciare suo marito.

Una donna che resta sempre al suo fianco, nei momenti belli, ma soprattutto in quelli più brutti, che lavora giorno e notte per non far mancare nulla ai suoi figli, per dare dignità alla sua famiglia, che ringrazia il partito di averla fatta diventare una protagonista della storia anche se non viene mai menzionata.

Credo che questo libro possa in qualche modo ristabilire una verità, e riscattare tanti compagni, ne cito uno per tutti, Aldo Pelliccia che è rimasto sempre vicino a mio padre anche quando le circostanze non lo consigliavano.

Un ringraziamento all’Istituto Gramsci Marche.

Introduzione

di Massimo Papini

Ci possono essere tanti modi di leggere le memorie di Maderloni e tutti di grande interesse. Alcuni in particolare. C’è innanzitutto l’autobiografia, che oggi è un genere letterario e storiografico giustamente valorizzato. C’è una testimonianza di primo piano sulla storia del Partito comunista italiano e di quello anconetano in particolare. C’è infine uno spaccato della storia di una città, quella dorica, vista con gli occhi dell’abitante dei quartieri popolari. E proprio da questa angolazione si può partire per avviare un percorso (che ho già intrapreso in un precedente numero di questi “Quaderni”) attraverso le tappe della sua vita e i meandri della sua indubbia personalità.

Ritroviamo allora Maderloni negli anni della sua giovinezza per le vie di un’Ancona normalizzata dal fascismo. La vita sembra scorrere tranquilla. La piccola borghesia del centro e la borghesia del nuovo quartiere adriatico si sentono ben tutelate dal regime e a esso, nonostante a volte ci si infastidisca per certe eccessi di folclorismo nelle sue manifestazioni, esprime il proprio consenso. Del resto il fascismo ha fatto molto per la città, le ha dato un volto “moderno” ed efficiente, ha creato servizi e strutture di pubblica utilità, ma soprattutto le ha dato ordine e tranquillità.

Sì, si respira una tale aria di pace e sicurezza che chi ha vissuto gli anni precedenti l’avvento del fascismo ricorda quasi come un incubo i continui scioperi e tumulti, la violenza fisica e verbale di chi, pur di origini proletarie, esprimeva senza timori la propria arroganza e la propria indole sovvertitrice. Ora, invece, si può passeggiare senza timori per le vie della città, persino nei rioni popolari, dove, an-zi, la sera la gente si chiude in casa. Il “popolo”accetta senza rancori le differenze sociali, ossequia i benestanti e le autorità e, se qualcosa non va, mormora sottovoce il proprio disappunto.

Sovversivi ce ne sono ancora, per la verità, (e del resto Ancona è stata “rossa” per tanto tempo), ma non disturbano la quiete, la polizia li tiene sotto controllo e quando c’è qualche manifestazione del regime con la presenza di gerarchi, finiscono qualche giorno in gattabuia, magari a giocare a carte con il secondino. E poi ora la polizia sa il fatto suo, li ha schedati quasi tutti, li segue, li fa spiare e, all’occorrenza, li arresta senza tanti problemi. E del resto, se per caso è successo qualcosa, i giornali neanche ne parlano. Sono notizie che restano riservate tra la Questura, la Prefettura e il Partito.

Ma se questa è la facciata, vi è anche una realtà poco nota che cova sotto la cenere. Ogni tanto la città si sveglia e sui muri si trovano scritte che inneggiano al comunismo e che disturbano l’immagine di una città ordinata. Per quanto si faccia di tutto per cancellarle il più rapidamente possibile, la notizia passa di bocca in bocca.

Qualcuno, chissà chi, sta operando contro il fascismo, non può venire alla luce, marano i messaggi che egli intendeva diffondere con dei fogli ciclostilati, che a rileggerli oggi ci sembrano quanto meno velleitari e utopistici.

Ma allora non possiamo fare a meno di soffermarci un attimo di più sulle molle che spinsero uomini come Maderloni a perseverare, contro ogni logica e affrontando disagi e sofferenze, nella lotta antifascista. E oggi dobbiamo farlo non solo con ovvia gratitudine, ma anche con una onestà morale e intellettuale che ci permetta di capire un po’ di più la realtà di questo “secolo breve”.

Diremo più avanti qualcosa sul personaggio Maderloni, sul suo carattere e sulla sua incoscienza, ma ora ci preme riflettere un po’ di più sulla molla politica e associare “Raffa” (come veniva chiamato dai “compagni”) a tanti altri giovani come lui, e certi ancora più “esaltati” di lui, come quell’Adelmo Pianelli che preferisce restare in carcere e rifiutare l’amnistia per poter testimoniare apertamente il suo essere comunista. Questa “parolaccia”, infatti, non dirà forse più nulla agli uomini del duemila, ma è ora che riacquisti quel rispetto e quella giusta collocazione nella memoria storica, perché se tante volte è stata associata a regimi repressivi e totalitari, tante altre è stata associata alla dignità e alla liberazione dell’uomo.

E allora diciamo subito che la vita, la testimonianza anche eroica di Maderloni non ha alcun senso se disgiunta dal suo essere un militante del Partito comunista italiano, un militante che per lungo tempo è anche senza partito e che il “partito” gli infliggerà un’umiliazione dolorosissima proprio nel momento in cui gli avrebbe dovuto mostrare la sua riconoscenza. E diciamo che tanti come lui hanno continuato anche nei momenti più duri perché sapevano che da qualche parte, in Italia o all’estero, a Parigi o a Mosca, vi era il Partito, vi era Ercoli e altri come lui, perché vi era l’Unione sovietica, che tutto il mondo temeva e rispettava, e perché vi era Stalin che, come disse una volta Amendola, con la sua “tempra d’acciaio”, che ricordava il terrore giacobino, il proletariato non avrebbe più subito le innumerevoli sconfitte del passato.

E’ stata un’illusione, un tragico abbaglio? Sarebbe stato meglio rifugiarsi all’estero, magari in un territorio neutro come la Svizzera, e aspettare la conclusione dei tragici eventi che hanno portato con la guerra alla fine dei fascismi? Allora sì che avrebbe avuto ragione De Felice, e altri con lui, a vedere nell’8 settembre la fine senza riscatto della dignità nazionale. Vi è stata invece una minoranza che ha riscattato, con la coerenza del proprio antifascismo, l’onore del paese, anche se questa minoranza era fatta per lo più di gente”pericolosa” e un po’ “fanatica”. E quando gli inglesi risalirono la penisola, pur con tutto il rancore che avevano per gli italiani dovettero riconoscere, come ha ricordato lo storico Seton Watson nel suo diario di guerra, che nei centri affidati all’amministrazione alleata i comunisti erano i soli su cui si potesse contare per far funzionare le cose.

Da quel momento cominciarono a vederci con occhi un po’ diversi.

Con ciò ovviamente non si vuol fare l’apologia acritica dell’antifascismo né identificarlo con i comunisti, si vuole semplicemente ristabilire uno sguardo obiettivo allorché il cosiddetto revisionismo storiografico (che pure ha meriti nel voler rivedere luoghi comuni di una certa “vulgata”) insiste nel voler mantenere vivo un anti-comunismo che per tanti anni (e ancor oggi) è stato assai più di una “vulgata”. Sottovalutando inoltre le peculiarità della storia del PCI, o snobbandole (come Furet) o negandole alcuna autonomia, riducendo tutto a tatticismo e a esecuzione di ordini da Mosca, non si offre affatto un servizio alla “verità storica”.

Tanto più che oggi lo svilupparsi della memorialistica e delle ricerche biografiche ci offre un quadro meno ideolicizzato e più reale dei militanti comunisti, sia per quel che riguarda i personaggi più isolati, un po’ avventurosi, un po’ workingclasshero come Maderloni, sia per i quadri di partito, dell’apparato, i “rivoluzionari di professione”, quelli che un po’ enfaticamente Hobsbawm ha paragonato ai monaci e ai cavalieri del Medioevo. Ne emerge un quadro sicuramente meno schematico e omogeneo di quel che si è comunemente pensato per tanto tempo. Certo, la consapevolezza di dover raggiungere grandi obiettivi nel massimo delle difficoltà portava ad una eccessiva fiducia nella disciplina e al suo perpetuarsi anche in contingenze lontane dalla clandestinità, ma non vi è dubbio chela lotta antifascista, anche per chi democratico non era sul piano ideologico, educava i “rivoluzionari” e li conduceva a porre, nel quotidiano operare concreto, la democrazia tra i propri obiettivi primari.

Se dunque l’8 settembre segna, per dirla con Giaime Pintor, “l’ora del riscatto”, che fa sì che l’Italia non si identifichi con “il popolo dei morti”, questo momento è possibile perché vi è chi, come Maderloni (ma anche come Cappellini, Maniera, Zingaretti e tanti altri), ha tenuto duro per tanti anni. Ma “Raffa” aggiunge qualcosa di nuovo e forse di più ai sacrifici degli altri”compagni”. Ha dovuto fare i conti con la disperazione, si è trovato in uno stato di disoccupazione pressoché cronica, nonostante la vicinanza e la solidarietà concreta di alcuni amici. Non ha trovato chi era disposto a dargli lavoro, neanche tra gli stessi abitanti dei quartieri popolari, e quindi ha dovuto fare i conti con i morsi della fame, con la miseria più nera. Ma soprattutto ha dovuto arrangiarsi perché il partito era assente, mancavano direttive e il PCI se lo doveva fare lui, da solo o con qualche altro disposto a rischi e sacrifici.

Del resto il partito lo conosce poco, o almeno quello che ha conosciuto è diverso da quello che si è formato all’estero, tra scontri interni, epurazioni e una rigida disciplina “leninista”. Lui stesso ricorda che “dopo il Congresso di Lione e le leggi eccezionali del 1926 non avevamo più avuto modo di sapere chi incarnava fisica-mente il nostro partito, avevamo sentito i nomi di

Antonio Gramsci, Mauro Scoccimarro e Umberto Terracini in carcere e al confino ma di questi compagni non conoscevamo il valore politico”.

Il partito che Maderloni ha conosciuto è dunque quello di cui, prima dell’avvento del fascismo, aveva sentito parlare nei caffè o al cantiere navale, al Guasco o a Capodimonte, magari in interminabili discussioni con gli anarchici; è quello che poi ha incontrato al carcere o al confino, fatto di esaltazione collettiva nel mito di una Unione sovietica pronta a riscattare il proletariato di tutto il mondo. Ma lui la realtà non la conosce, sa solo che, proprio perché esistono il PCI e l’URSS, il fascismo sarà sconfitto e anche in Italia i proletari potranno prendere il potere.

E poi “Raffa” è un ribelle per natura. E’ cresciuto per strada e all’orfanotrofio.

Non è diventato comunista perché il materialismo storico gli ha dato gli strumenti per comprendere la realtà (che persino i giornali del partito ricorda di averli diffusi ma non letti), ma molto più semplicemente perché ai primi di agosto del ’22, ancora ragazzo, ha visto quello che hanno fatto le squadre fasciste in Ancona e ha cominciato a odiare i nuovi padroni, il loro essere strumento dei veri padroni per schiacciare la volontà di riscatto del proletariato. E allora, ce lo dice lui stesso, ha visto che il PCI era il più conseguentemente antifascista, ben più di quegli anarchici che avevano sempre chiacchierato tanto ma che poi erano spariti. Certo, per lui, forse la disciplina di partito era un po’ eccessiva, ma in fondo era la benvenuta in una prospettiva di guerra totale con il fascismo.

C’è poi da aggiungere che la “vecchia guardia” non c’è più. I dirigenti che erano stati a Livorno, che avevano fondato il partito non ci sono più. Corneli se ne è andato in Argentina, Zingaretti è stato massacrato di botte, tra i giovani Maniera e Del Duca hanno dovuto riparare in Francia, di altri come Rosini non ha forse neppure sentito parlare, ha conosciuto la Breviglieri, ma di sfuggita. Tocca quindi alla seconda generazione, a quelli come lui, rimettere in piedi il partito, e quando Canafoglia, il muratore che si è preso cura di lui, gli assegna questo incarico, non gli sembra vero.

E a quel punto se la dovrà sbrigare da solo. Non può essere certo un “edile” a dargli la linea! Non ha punti di riferimento se non saltuari e vaghi. Gli resta solo “la sensazione – come scriverà nei ricordi – di partecipare a qualcosa di grande”.

L’avventura di Maderloni dirigente è alquanto singolare e assai diversa da quella di altri che oltre ai rigori della clandestinità hanno passato i travagli delle lotte intestine al movimento comunista internazionale. Nei suoi ricordi non c’è eco di fratture tragiche come quelle della “svolta” o delle violente contrapposizioni con i trotzkisti.

Non c’è neppure ombra di quel “sospetto” anche ideologico che avvolge l’attività dei compagni nella clandestinità, Tutto è molto più provinciale e artigianale. Anche la sua grande voglia di sapere e di conoscere non va al di là delle poche letture che riesce a fare (quei pochi libri che gli consiglia l’amico “intellettuale”, Ruggero Giannini, e che si riescono a trovare) descritte ampiamente in una delle pagine più interessanti delle sue memorie.

Ciononostante “Raffa” si dimostra un buon organizzatore e soprattutto un trascinatore. Coinvolge diversi giovani con un ‘immagine del dirigente clandestino assai inusuale rispetto a quella tradizionale del cospiratore che si muove circospetto e che prende innumerevoli precauzioni. Le testimonianze di chi lo ha conosciuto concordano sul suo atteggiamento un po’ troppo spregiudicato e poco attento alle norme della clandestinità. I vecchi “compagni” come Lodovichetti o Galeazzi, o i nuovi al confino, gli consigliano prudenza, ma inutilmente.

Mentre fa il bigliettaio nel tram o mentre passeggia per la città non si tira indietro quando ha da dire la sua. Ma del resto lo conoscono un po’ tutti e la polizia, dopo il primo arresto, lo tiene sempre sotto controllo.

Ma è proprio il suo atteggiamento che affascina ed entusiasma i giovani e se in altre situazioni e soprattutto in presenza del partito, quello controllato dal Centro, sarebbe stato considerato “bruciato” e di lui si sarebbe diffidato, in Ancona diventa il riferimento per tutti coloro che vogliono fare qualcosa contro il fascismo. E, non si riesce a capire come, alla vigilia della guerra abbia messo in piedi un’organizzazione che ha del prodigioso, tanto da indurci a qualche riflessione.

Era il sistema repressivo del regime, almeno in Ancona, così debole (nonostante ciò contraddica i risultati delle ricerche di uno studioso come Ruggero Giacomini), da non riuscire a impedire a un noto comunista di mettere in piedi un’organizzazione clandestina tanto ben strutturata e capillare sul territorio? O Maderloni fu così abile da passare per le maglie dei controlli polizieschi senza essere scoperto? A mio avviso ambedue le cose, ma vi è forse una terza verità, una sorta di via di mezzo tra le due precedenti, che coinvolge anche la questione dei piccoli finanziamenti che Maderloni ricevette dalla Questura e che dopo la liberazione gli procurarono l’espulsione dal partito. Non c’è dubbio allora, e qui De Felice non ha tutti i torti, che il sistema repressivo del fascismo non fu poi così feroce e violento come quello di altri paesi e di altri sistemi. Molto spesso, soprattutto quando gli antifascisti erano noti e avevano già passato il carcere o il confino, e venivano considerati delle teste calde più che dei veri dirigenti del Partito comunista, ci si accontentava di controllarli e di impedire loro di turbare l’ordine pubblico. Anzi, proprio per questo, allorché il soggetto, trovandosi in situazioni economiche disperate, avrebbe potuto compiere gesti inconsulti, per motivi di ordine pubblico veniva sovvenzionato e, si pensava, in un certo modo ammansito. Non fu così impossibile a “Raffa”, soprattutto dopo lo scoppio della guerra, allorché le maglie del controllo si furono allentate, avere una struttura che si rivelerà pronta a intervenire dopo la caduta di Mussolini.

Restavano problemi con il resto del partito, quello”ufficiale”, che si rivolge a Zingaretti e cioè al vecchio fondatore che ha fatto il sarto in apparente silenzio.

Maderloni non si dimostra sereno nei suoi confronti, dimostra di avere ancora risentimento per i compagni che non sono stati dalla sua parte, e così non si rende conto della parzialità della sua verità, del fatto cioè che egli non poteva essere a conoscenza dei comportamenti, e soprattutto delle motivazioni, che gli “altri compagni” avevano deciso di tenere in clandestinità.

Ciononostante come ho accennato, le memorie hanno un indubbio valore testimoniale e ci aiutano a riscoprire la mentalità e la cultura dei comunisti che fecero la guerra al fascismo e la resistenza. Meno “attuale” è ovviamente il testo allorché si dilunga in analisi politiche ed economiche fortemente ideologizzate, e meno felice in quei rari momenti in cui Maderloni non trattiene il rancore e dà (o meglio, ricambia) giudizi pesanti o va alla ricerca di particolari che non nobilitano la memoria di altri comunisti. Certo, ciò è comprensibile alla luce del comportamento del partito nei suoi confronti, allorché nel novembre del 44, a quattro mesi dalla liberazione di Ancona, venne espulso. La vicenda la racconta lui stesso e questi ricordi hanno anche il valore di un’autodifesa sicuramente credibile, tanto che due anni dopo venne riammesso nel partito.

Ma ciò che più colpisce il lettore oggi non è tanto il fatto in sé, che appare comprensibile solo se riportato nella temperie di quegli anni, né il clamore che fece, giustificato dal fatto che la guerra e la resistenza al nord erano ancora in corso, quanto la vastità delle passioni che aveva scatenato. Da una parte un partito che soprattutto doveva difendere l’immagine che si era conquistato nell’eroica lotta di liberazione e che qualche forza politica,strumentalizzando l’episodio, non avrebbe disdetto scalfire, dall’altra una base di militanti che si ribellarono alla decisione o perchè non credevano alle motivazioni dell’accusa o perché a “Raffa” erano pronti a giustificare qualsiasi cosa. Ma tutti coinvolti soprattutto da una reazione emotiva nei confronti del personaggio Maderloni.

Egli infatti non aveva molto della visione tradizionale del dirigente comunista, e ciò veniva avvertito in modo immediato: troppo passionale, troppo “rivoluzionari-sta”, troppo poco incasellabile nel militante obbediente e sempre in linea. Rompeva con la mitologia del combattente antifascista, del comunista tutto d’un pezzo non tanto sul piano ideologico, quanto soprattutto su quello esistenziale, o meglio, dell’immagine. Piaccia o no ancora oggi non suscita atteggiamenti indifferenti, chi poi lo ha conosciuto lo ricorda o con grande affetto e devozione o con silenzi eloquenti che lasciano intravedere una mai cancellata avversione. Per questo possiamo concludere che ci troviamo sicuramente di fronte a un “personaggio”..

Già questo basta per ringraziarlo. Se non altro perchè smentisce l’immagine del comunista privo di personalità, tutto apparato e niente umanità. Con buona pace dei luoghi comuni che ancora ci tormentano alle soglie del duemila.

Ricordi 1923 – 1944 di Raffaele Maderloni

Premessa

Da vari anni mi perseguita l’idea che dovrei scrivere i casi della mia vita. Non mi sono mai deciso a farlo perché ho sempre pensato che in fondo non ne valesse la pena se ciò deve essere fatto per informare la pubblica opinione che giustamente si disinteressa dei miei casi.

Vivo un periodo durante il quale i “memoriali” si sono sprecati. Molta gente li ha pubblicati per spiegare le proprie vicissitudini, per giustificare il proprio operato, il proprio atteggiamento politico, militare, ecc. Credendo di dire, di far sapere, forse, qualche cosa di eccezionale, di diverso, di interessante per gli “altri”.

A torto o a ragione ho sempre dato poca importanza a quello che gli “altri” potevano pensare su quello che dicevo o facevo. Per gli”altri” naturalmente intendo tutti fuorché i miei compagni di fede, la mia famiglia, i miei figli.

Mi appresto a scrivere queste note proprio per questi ultimi, penso di doverlo fare solo per loro, perché ho bisogno di sentire che avrò sempre la loro stima. Fra pochi anni saranno tutti e quattro grandi, uomini e forse saranno posti nella necessità di conoscere la verità su quanto mi è accaduto ed io ho il dovere di informarli anche perché ne traggano insegnamento.

Quindi è soltanto per loro che scrivo e rievoco la mia vita. Non mi sarebbe mai venuto in mente di farlo se non mi avessero brutalmente provocato.

La mia modesta origine di operaio e soprattutto la mia elementare cultura mi avrebbero sempre tenuto lontano da certe tentazioni “letterarie”.

Soltanto alla tentazione di scrivere contro il regime fascista non ho saputo resistere, ma mi è stato imposto dalle circostanze che man mano andrò esponendo, e perché l’ho fatto di mia volontà, il prezzo pagato per aver scritto e stampato contro la tirannide non mi sembrò eccessivamente caro, come cara invece ho pagato la mia buona fede.

Ancona, 1954

Presentazione

La mia è una semplice storia, potrebbe essere scritta da qualche centinaia di giovani operai che dovettero, sin dalla loro adolescenza, scontrarsi con la violenza del fascismo.

Ho scritto i casi della mia vita in seguito ad un episodio in cui mi trovai avviluppato, come una mosca in una ragnatela, nel dicembre 1944.

Ero talmente impreparato a tale caso che non fui capace di difendermi adeguatamente.

Dopo il 18 luglio 1944, con la Liberazione di Ancona, a pieni polmoni respiravo la particolare atmosfera della nuova situazione creatasi con il crollo definitivo del fascismo.

Ero intento a dare il mio modesto contributo alla ricostruzione della città distrutta da centinaia di bombardamenti, quando dovetti sostenere una battaglia, non contro il nemico di classe, anche se non era da escludere il suo zampino, ma dal pregiudizio, dal settarismo nato nel clima di sospetto, di diffidenza, dovuta alla ventennale lotta clandestina contro il regime poliziesco del fascismo, talché un normale episodio assunse, nella mente di chi poco conosceva delle cose d’Italia del ventennio, proporzioni mostruose.

Era giusto che dopo vent’anni di lotta clandestina,senza quartiere, ognuno dei partecipanti dovesse rendere conto del proprio operato, scelto volontariamente. Bisognava rendere trasparente ogni posizione assunta, nel tempo, sottoporla alla critica e all’autocritica in una atmosfera di libertà, di democrazia, di giustizia conforme alle leggi, e ai regolamenti statutari, in modo oggettivo, senza lasciarsi influenzare dalle condizioni del presente, sull’onda del successo favorevole. Invece si volle agire rapidamente, in modo sommario per arrivare ad una conclusione ingiusta, sbagliata. Difficilmente recuperabile, che comunque suona come una condanna definitiva.

Questo dattiloscritto doveva dormire per sempre in un cassetto, ecco perché non è stata curata la forma. Lo affido a mani amiche perché dalla lettura e dalle testimonianze possano rendersi conto della verità.

Ancona,1975

Viaggio interrotto – in carcere

Verso la fine della seconda decade di gennaio del 1926, le porte del carcere giudiziario S. Vittore di Milano si chiusero alle mie spalle, e a quelle di altri due giovani compagni:

– Quinto Amadori, falegname, residente a Pesaro, anni 16;

– Salvatore Resta, operaio, residente ad Andria (Puglia), anni 18.

Io da qualche mese avevo compiuto il 19° anno di età.

Il mattino di quel giorno eravamo stati arrestati dalla polizia politica mentre salivamo al secondo piano di uno stabile situato in via Napo Torriani n. 7 a Milano, dove a quell’epoca aveva sede la redazione del giornale “l’Unità”, organo ufficiale del Partito Comunista d’Italia.

Tutti e tre eravamo stati delegati a rappresentare le rispettive federazioni giovani-li comuniste delle nostre province al III congresso del P.C. d ‘Italia che doveva aver luogo (come infatti avvenne) a Lione in Francia.

Due giorni prima, come molti altri giovani provenienti da numerose province dell’Italia centrale e meridionale, ero giunto da Ancona a Bologna.

Il segretario della sezione comunista di Ancona, Arturo Medici, mi aveva detto: «Domani a mezzodì devi trovarti alla trattoria delle Due Torri, a Bologna. Qualcuno che già ti conosce, ti avvicinerà, vedi tu che cosa c’è da fare!».

Veramente lo stesso giorno avrei dovuto partire per Taranto, per essere regolarmente arruolato per il servizio di leva nella regia marina militare. Ma pensai che tutt’al più avrei portato un insignificante ritardo di un giorno o due.

Un po’ intimidito dall’ambiente frequentato da studenti universitari, il giorno dopo, alla trattoria Due Torri di Bologna chiesi da mangiare e mentre con molto impaccio, che rivelava la mia origine operaia, tentavo di utilizzare il coltello e la forchetta, con gran sollievo vidi in un tavolo vicino un viso noto. Era il compagno del centro del partito che qualche mese prima, nel 1925, aveva presieduto il nostro congresso provinciale giovanile comunista avvenuto clandestinamente nella trattoria del “Gobbo de Taiarì” un locale isolato alla periferia di Ancona nei paraggi delle “Rupi di Galina”.

Poco più tardi, Bruno – tale era il suo nome di battaglia – uscì dalla trattoria facendomi cenno di seguirlo e poco dopo mi ritrovai con numerosi altri giovani delegati e tra questi quelli di Bari, Lecce, Taranto.

Il “funzionario” (che secondo il compagno Gennazzini Gino di Pesaro presente a quella riunione si faceva chiamare “Poggi” ma che sarebbe stato il compagno Luigi Longo, allora responsabile della gioventù), ci riunì in gruppi di tre ed io capitai con il Resta e l’Amadori. Per l’intero gruppo mi consegnò £. 500 e senza dirci nulla circa i motivi della nostra presenza in Bologna, ci comunicò che l’indomani avremmo dovuto prendere ad una certa ora iltreno per Milano dove avremmo ricevuto altre indicazioni e intanto ci invitò ad andare a dormire nelle rispettive camere già stabilite onde deviare i pericoli che avrebbero potuto minacciarci gironzolando per Bologna.

Rivedemmo “Bruno” il giorno dopo al treno. Ci comunicò che non appena scesi alla stazione di Milano, dovevamo salire su un treno in partenza per Torino. I biglietti per il nuovo percorso dovevamo farli in treno.

Poi aggiunse: «Scendete a Chivasso, fuori della stazione c’è una piazza, poi un viale all’inizio del quale troverete una “birreria”. Entrate ed attendete».

Così facemmo, sicuri che così fosse perché vedemmo scendere alla stazione di Chivasso anche il gruppo composto dai delegati di Lecce, Bari e Taranto. Con il delegato di quest’ultima città, il compagno Giuseppe

La Torre il giorno prima avevo avuto uno scambio di idee e il suo indirizzo per poter trovare nella sua città, dove appunto, come ho detto, avrei dovuto recarmi per ilservizio militare.

Giunti a Chiasso, imboccammo il viale, vedemmo una specie di trattoria, pensando che fosse la “birreria” indicataci entrammo e attendemmo gli eventi. Purtroppo soltanto tre mesi dopo dal compagno La Torre, ad una riunione a Taranto, seppi che saremmo dovuti entrare in un piccolo albergo situato nella piazza della stazione ferroviaria.

Con pazienza attendemmo tutto il giorno senza muoverci da quella “osteria” e non vedendo alcuno la nostra inquietudine aumentava ogni ora. Sul far della sera, preoccupati di aver sbagliato paese e poiché nel suo discorso “Bruno” aveva accennato a Santià, un paese vicino a Chivasso, tutti d’accordo decidemmo che mi portassi a Santià. Ritornai sconsolato. Decisamente il paese indicato da”Bruno” era Chivasso. Girammo a turno queste paese, con la speranza di incontrare qualche compagno, poi decidemmo di andare a letto e al mattino stabilire il da farsi.

Il mattino dopo, non essendosi verificate novità, decidemmo di tornare a Milano, presentarci alla redazione de “l’Unità” in via NapoTorriani, indirizzo questo che leggemmo in una copia del giornale che acquistammo a Milano e consigliarci con quei compagni.

Così facemmo con il risultato che mentre salivamo le scale vedemmo la “lucerna” dei carabinieri che scendevano, pensammo che avessero visitato la redazione, riscendemmo, uscimmo dal portone, ci infilammo in un bar dietro 1’angolo della strada, ma subito dopo entrò un tale che qualificandosi “Commissario di P.S.” ci fece uscire dal locale, ci fece salire su un furgone che rapidamente ci condusse alla questura di Milano.

Interrogati separatamente. Ciascuno si difese per proprio conto. Intanto non ci conoscevamo, eravamo arrivati la stessa mattina dal sud. Io dissi che mi trovavo a Milano per salutare dei parenti prima di partire per Taranto a fare il soldato, ma che di questi avevo perduto l’indirizzo. Durante il viaggio verso la questura mi era riuscito di far sparire il biglietto ferroviario, testimone che venivamo tutti e tre da Chivasso mentre non mi era riuscito di gettare la copia de “l’Unità” che mi trovarono in tasca.

Me la cavai dichiarando di averla acquistata alla stazione di Piacenza dove avevo chiesto ad uno strillone un giornale qualsiasi.

Nessuno dei tre comunque potemmo dire la verità per il semplice fatto che ignoravamo assolutamente dove eravamo diretti ed eravamo mille miglia dal pensare che dovevamo attraversare clandestinamente la frontiera italo-francese per essere presenti al III Congresso Nazionale del Partito Comunista d’Italia che si sarebbe svolto a Lione.

Terminato l’interrogatorio ci consegnarono alle guardie di custodia del carcere giudiziario S. Vittore di Milano.

Mi rividi con i compagni Amadori e Resta due o tre giorni dopo, all’”aria” nei cubicoli. Vi erano altri detenuti e tra questi uno dei fascisti imputati dell’assassinio dell’On. Giacomo Matteotti. Costui, un macellaio, credo, un bestione alto, gigantesco, giurava, parlando con altri detenuti, che avrebbe strozzato il primo comunista che avesse incontrato per strada (credo che fosse o Dumini o Malacria). Non nascondo che eravamo preoccupati fosse venuto a conoscere la nostra qualifica di “politici”. .

Non ho rivisto più il compagno Resta, mentre nel 1941, in un giro di riorganizzazione del partito della regione marchigiana, durante un incontro con alcuni compagni di Pesaro nella frazione di S. Pietro in Calibano, essendo presenti un paio di vecchi compagni, chiesi se conoscevano il giovane compagno che nel gennaio 1926 era stato delegato a rappresentare la federazione giovanile al III Congresso. Amadori era tra i presenti ma non ci eravamo riconosciuti. Il tempo e il resto avevano cambiato i nostri connotati.

Il 7 febbraio 1926, dopo aver subito un sermone in questura di Milano venni rilasciato e munito di “foglio di via” venni spedito alla questura di Ancona, dove giunsi la notte con una fame da lupo.

In casa trovai mia madre in preda all’angoscia. Era stata informata del mio “fermo” a Milano e pensava alle cose più brutte. Nel vedermi si rasserenò e parve rinascere, mi accarezzò senza dirmi neppure una parola, senza un rimprovero.

Il giorno dopo mi presentai in questura per gli obblighi imposti dal “foglio di via”. Le formalità si svolsero rapidamente e senza alcun riferimento all’arresto di Milano.

A questo punto devo ricordare che nel febbraio 1926, le “leggi eccezionali” erano in gestazione, pertanto i partiti politici erano ancora “legali”, anche se la loro attività doveva svolgersi clandestinamente per evitare la violenza squadrista quasi sempre accompagnata dall’ appoggio delle forze dell’ordine.

A distanza di anni a questo racconto devo apportare una variazione: non eravamo affatto diretti a Lione per partecipare al III Congresso del P.C.d’I., ma a Candelo tra il biellese e il vercellese per partecipare al Congresso della Gioventù Comunista. Questa variazione è dovuta al fatto che tra le mani mi è capitato il volume I Comunisti raccontano, vol. I, Edizioni del Calendario, dove a pag. 90, 91 e 92 il compagno Berardo Taddei narra del suo viaggio da Teramo a Bologna per incontrarsi con il compagno Poggi al secolo Lorenzo Focon, allora interregionale del Partito. L’appuntamento sotto la Torre della Garisenda (mentre con me l’appuntamento era nella vicina trattoria delle DueTorri).

Poi il viaggio a Milano, Biella fino ad un casolare abbandonato nella periferia di Candelo dove il compagno Luigi Longo apre i lavori del Congresso che dureranno tre giorni e tre notti tra il 31 gennaio e il 3 febbraio 1926. Intervennero Berti, Dozza, D’Onofrio, Luciano Marchi, Antonio Roasio e fra gli altri anche il compagno Giuseppe La Torre di Taranto. Ho già detto come incontrando di nuovo La Torre ad una riunione di partito a Taranto, sentendo la sua relazione su quanto era accaduto a Lione, pensai in sostanza che nel viaggio che si era concluso al carcere di Milano, l’obiettivo era di raggiungere Lione. Date le circostanze non pensai affatto a chiedere ragguagli al compagno La Torre, con il quale avevo parlato a Bologna per incontrarci a Taranto e che avevo visto scendere a Chivasso. E questo aveva dato luogo all’equivoco che in omaggio alla verità ho inteso chiarire a distanza di vari anni.

Nella Regia Marina – “Lista nera”

Con una ventina di giorni di ritardo sulla data indicata dal Comando Marina, il 9 febbraio 1926, mi presentai come recluta al posto di guardia del Deposito Corpo Reale Equipaggi di Taranto.

Giunti regolarmente prima di me trovai numerosi compagni di Ancona, della mia stessa classe, tra questi ricordo: Volturno Pugnaloni, Remo Garbati, Ramiro Paniconi, Cafiero Cecili, ecc.

Dopo qualche giorno mi comunicarono che ero destinato al “Battaglione S. Marco”, un corpo speciale di fanteria da sbarco. Ancora qualche giorno, mi viene ordinato di presentarmi al Comando Marina. Qui il Capitano di vascello Falangola mi riceve e senza tanti preamboli mi avverte che sono stato segnalato dagli organi di polizia quale “sovversivo”. Non faccio in tempo a formulare una obiezione che egli continua: «Non c’è “ma” che tenga; se sarete veduto frequentare borghesi sospetti vi farò passare tutto il tempo della “ferma” (28 mesi) in carcere. Marsch!». Mi girai sui tacchi e uscii dall’ufficio.

Fin da ragazzo sapevo che un giorno avrei dovuto prestare il servizio militare. Il fatto di saperlo molti anni prima predispone l’animo ad accettare passivamente questo tipo di dovere, convinti che non ci si può ribellare, pertanto quando è giunta l’ora si accetta la nuova vita, così, come per destino, senza eccessivo malumore, ma presto mi convinsi che la mia vita “sotto le armi” sarebbe stata più dura del normale, specie quando intesi l’ufficiale capo delegazione venuto a prelevare il contingente destinato al Battaglione S. Marco, dire: «Questo delinquente rosso non lo voglio!». Nel mio fascicolo personale, dalla informazione della P.S. risultava la mia posizione di giovane comunista.

Passai i primi quaranta giorni come gli altri compagni, ma dopo la cerimonia del “giuramento”, ogni giorno all’assemblea del mattino udivo i nomi di amici e compagni che venivano trasferiti ai loro posti di servizio su torpedini, sommergibili, incrociatori, ecc., comunque se ne andavano dall’inferno del deposito, dalle grinfie del “Capo aiutante” il quale ogni 48 ore godeva nel chiamare per il servizio di picchetto: «Maderloni – Prima muta alla porta». Una mattina decisi di reclamare, ma non feci in tempo a fare il gesto per chiedere di parlare che Capo Bologna prorompe: «Se parli ti spacco la testa, bandiera rossa la vai a fare al paese tuo!».

Poi qualche giorno più tardi ricevetti l’ordine di sloggiare. Abbandonai il camerone delle reclute per raggiungere un camerone destinato ad una particolare categoria di marinai indicata col nome “Lista nera”.

Raggiunto il mio nuovo posto, tirai la branda e mi guardai attorno. Lo spettacolo era insolito. Lo stanzone occupava una sessantina di uomini con le rispettive brande. Lo strano consisteva nel fatto che questi vestivano le fogge più anormale per dei soldati.

Qualcuno aveva la divisa da marinaio, altri pantaloni da marinaio e giacca dell’esercito, altri ancora mezzo vestiti civili e mezzo militari. Uno, un livornese, certo Langella, aveva la giacca da fante e la cravatta della brigata “Regina”, cioè rossa.

In poche parole mi trovavo in un reparto composto di marinai provenienti dalle case di reclusione, dalle compagnie di disciplina che dovevano, dopo aver scontato la condanna, terminare il periodo di “ferma”, oltre che da marinai giunti alle “armi” già pregiudicati per motivi comuni o, come me, sospetti o già schedati come “sovversivi”.

Durante i primi mesi di questa nuova vita avevo notato che l’aiutante trattava altre due giovani reclute come usava fare con me. Qualche ora dopo anche questi due marinai raggiungevano lo stesso mio camerone. Mi ero ripromesso di stare attento ai provocatori e quindi stavo in guardia ma era tanto il bisogno di rompere l’isolamento che non esitai ad avvicinare questi due. Erano siciliani. Uno era un compagno – Vito Gafà studente di Chiaramonte Gulfi -l’altro un anarchico: Failla Alfonso, barbiere di Siracusa.

Raccontai la mia storia, essi la loro. Vito Gafà era uscito da poco dal carcere per aver tentato di varcare clandestinamente la frontiera a Chambery, Alfonso Failla anche egli già carcerato per aver rintuzzato violenze fasciste. Tutt’e due della classe 1906.

Naturalmente diventammo subito amici e sentivamo di essere estranei all’ ambiente nel quale eravamo immersi. I reduci dalla galera militare generalmente erano pieni di tatuaggi nel corpo, portavano baffi, barbe, basette alla “guappa”, così come “guappo” era tutto il loro atteggiamento. Raggruppati secondo la città o la regione erano sempre alle prese con conciliaboli misteriosi. Passavano il tempo a giocarsi i loro indumenti alle carte, sfidarsi al duello rusticano, qualche volta a ferirsi anche gravemente e spesso andavano in “franchigia” per rimediare con un “taccheggio” di un portafogli il denaro per le loro esigenze.

Qualche ufficiale cercò di portare un po’ di disciplina ma non riuscì mai a far fare a costoro esercitazioni militari e il bello è che pure noi in mezzo a loro dovevamo comportarci allo stesso modo. Non potevamo sottrarci all’influenza dell’ambiente.

Da appena tre mesi sotto le armi, durante una “franchigia” decisi di andare all’indirizzo avuto dal compagno Giuseppe La Torre nell’incontro di Bologna già narrato. Con Gafà e Failla partecipai a delle riunioni di partito e durante una di queste potemmo ascoltare una relazione del compagno La Torre, da poco reduce dalla Francia dove aveva partecipato al Congresso di Lione. Conoscemmo il compagno Voccoli, i fratelli Mellone, sarti, ed altri. Poi la “Lista nera” venne inviata per un lungo tempo all’isola militare S. Paolo, nel golfo di Taranto e quando venne riportata al Deposito, la reazione fascista aveva decapitato l’organizzazione comunista tarantina con l’arre-sto di numerosi compagni.

Al deposito continuammo a far perno per tutti i giovani comunisti anconitani sotto le armi e tra questi ricordo Ruggero Giannini, Adone Pierfederici, Adrio Andreatini e gli altri già indicati.

Il 24 aprile 1927, venni trasferito a bordo della Casermetta Arsenale di Taranto, ma il5 maggio seguente, mi respinsero di nuovo al Deposito per il fatto che il primo maggio manifestini antifascisti erano stati lanciati all’Arsenale Militare, al Cantiere Tosi ed in altri posti di lavoro. Poi ancora una volta la “Lista nera” venne confinata all’Isola di S. Paolo dove finalmente terminai il servizio militare e il 13 marzo 1928, congedato tornai ad Ancona.

Erano trascorsi 26 mesi, durante i quali avevo fatto un’esperienza. Con Gafà e Failla avevo corso il rischio di essere denunciato al tribunale militare per non essere stati tutti e tre presenti ad un’assemblea indetta per celebrare il “28 ottobre 1923”, ma a fare le nostre difese fu il Capo Aiutante Greco il quale dichiarando di avere esperienza dei giovani marinai, disse che tra questi i più disciplinati erano quelli indicati come comunisti, infatti noi tre non avevamo mai avuto una punizione.

Tomo ad Ancona nel marzo 1928. Nei rioni popolari, la sera, tutti gli abitanti si tappano in casa. A sei anni dalla “marcia su Roma” e a due dalla promulgazione delle “Leggi eccezionali” con cui sono stati sciolti e aboliti tutti i partiti di opposizione al fascismo, sembra che questi abbia avuto ragione dei suoi avversari.

Nel 1924, il delitto Matteotti aveva rivelato che il gigante poggiava su piedi di argilla e per provocarne il crollo sarebbe stata sufficiente l’unione dei partiti antifascisti che avrebbero così impedito al fascismo di portare l’Italia alla catastrofe. La mancanza di questa unione e peggio ancora, la discordia fra i partiti di opposizione, costituirono la base della forza del fascismo. Le leggi eccezionali (che sono una prova di quanto il fascismo si rendesse conto della propria debolezza) vengono applicate spingendo definitivamente i vari avversari del fascismo nella illegalità e obbligandoli all’ attività clandestina.

Gli anni 1926-27, sono quelli più infami perché ogni cittadino, a causa delle leggi eccezionali, è alla mercé della polizia politica ed amministrativa. Per non essere gettato in un’isola di deportazione, in galera, bastonato, comunque perseguitato, non essere ossequiente alla nuova legge che interdisce ogni attività contro il fascismo, occorre anche essere “puliti”, cioè non averla svolta anche nel passato, quando questa attività era “legale” e non un reato. Il valore retroattivo di questa infame legge o della sua interpretazione, è una diabolica trovata per indurre gli avversari più deboli a prostrarsi ai vincitori, tenerli sotto la minaccia della persecuzione, obbligarli ai più bassi servizi di provocazione e di spionaggio.

Nel 1927, in Ancona, erano state effettuate retatedi comunisti causate dal “basso servizio” fatto fare dall’O.V.R.A. all’ex segretario del partito di Ancona Arturo Me-dici, cioè lo stesso elemento che nel 1926 mi avevainviato a Bologna come ho già narrato. Da ciò una situazione di disagio, di diffidenza, di sospetti che mi induce alla riflessione e a riesaminare il mio passato.

Ricordi d’infanzia

Nato il 13 ottobre 1906, nel 1911 rimango orfano del genitore, vittima di una malattia conseguente ad infortunio sul lavoro.

Nel 1912, mia madre costretta a lavorare per vivere, non può lasciarmi in mezzo alla strada del rione Capodimonte dove abitiamo. Pertanto ottiene di farmi ricoverare, malgrado non abbia io ancora compiuto i prescritti sette anni, in un orfanotrofio situato a poche decine di metri dalla mia casa, nello stesso rione e così può vedermi ogni giorno. Rimango ricoverato in questo Istituto, dopo aver compiuto la 3 a classe elementare, sino all’alba del tragico 24 maggio 1915, dopo essere stato estratto da sotto le macerie dell’edificio crollato sotto i colpi di cannone delle navi austro-ungariche che avevano bombardato Ancona.

Durante questi tre anni di semi-clausura l’esperienza mi insegna che quando l’ambiente in cui si è costretti a vivere contiene in se stesso elementi di ostilità, bisogna reagire anche a costo di pagare lo scotto, purché cambi. Nelle collettività guai ai deboli se l’ordinamento interno non provvedeva proteggerli.

Alla prepotenza di un ragazzo più grande devo rispondere con un pugno che mi costa un giorno di cella a pane e acqua. Penso che sia un’ingiustizia, perché dovrebbero punire il prepotente e soprattutto organizzare la sorveglianza perché i grandi non vessino i più piccoli.

Alla prepotenza, la ribellione e a questa segue l’ingiustizia. A ciò fa da contrappeso il primo atto di solidarietà che mi commuove: la mano di un ignoto piccolo amico, rischiando una punizione, dal corridoio adiacente alla cella, attraverso l’inferriata della finestrella mi getta un’arancia di cui si è privato. L’episodio serve a darmi un certo coraggio malgrado l’isolamento e il buio della cella.

Nel 1917 frequento per alcune settimane la va classe elementare, poi a causa di una lunga malattia di mia madre, dei frequenti allarmi per l’apparire di aerei austriaci, delle tristi condizioni sociali a causa del perdurare della prima guerra mondiale, la penuria dei generi alimentari tesserati, lascio la scuola e dopo una breve esperienza fatta con una banda di coetanei che cercavano comunque di sfamarsi, a 12 anni mi occupo in un laboratorio di pasticceria e inizio così la mia esperienza di lavoratore.

Più che per la volontà di lavorare, alla proposta fattami dall’amico Vincenzo Tonini, aderii perché egli mi affermò che nella pasticceria era possibile mangiare residui di paste, biscotti e bere anche qualche uova.

Il proprietario, un vecchio piemontese, Domenico Scaglia, aveva una rivendita di caffè con pasticceria in vicolo Benincasa, una traversa tra il Corso Mazzini e l’allora Corso Vittorio Emanuele, oggi Garibaldi. Apriva il suo locale nelle prime ore del giorno, servendo contadini che all’alba giungevano dalla campagna portando sulle teste enormi ceste piene di verdura che avrebbero venduto sulla vicina Piazza delle erbe. Pescivendoli che si recavano al mercato, vetturini (fiacheristi come si chiamavano allora) che attendevano stazionando con le loro carrozzelle a cavalli, nella vicina piazza Roma, spazzini, fornai, ecc., cioè gente laboriosa che all’alba andava al loro posto di lavoro.

Sicché quando arrivavo nel locale verso le sei del mattino, sul banco vi era già una caterva di bicchieri, tazze, ecc. da lavare con un’acqua gelata che mi mordeva le mani. Dodici ore di lavoro al giorno, dovermi alzar dal letto all’ alba, camminare per le strade malamente illuminate dai lampioni a gas, mentre quasi tutta la città dormiva.

La casa fredda, il misero giaciglio di foglie secche di granoturco, la fioca illuminazione a candela, le scarpe usate e scartate da altri, ed altre piacevolezze della vita proletaria le consideravo come fatti normali, naturali perché così doveva essere. Osservavo tutto con curiosità, leggevo avidamente qualsiasi cosa scritta mi capitasse per le mani.

Gli anni che seguono al fine della guerra 1915-18 registrano un susseguirsi di fatti che mettono in subbuglio Ancona che a quell’epoca è una città di provincia poco industrializzata, dove prevale una economia piccolo-borghese-artigiana, ove, quindi, predominano ideologie politiche corrispondenti.

La città è meta costante di anarchici famosi come Errico Malatesta, Armando Borghi, Erasmo Abate e di repubblicani di destra e di sinistra. Quando cortei di questi raggruppamenti passano davanti alle chiese cattoliche, le loro rosse bandiere vengono abbassate in segno di disprezzo anticlericale.

Nei comizi le parole “rivoluzione”, “barricate” sono all’ordine del giorno. Infuocate canzoni rivoluzionarie si sentono cantare la sera nei rioni popolari, nei circoli, nei “club” dai nomi misteriosi come “Picconieri”, “Gabroche”, “Ginestra”, ecc.; si declamano le poesie di Pietro Gori, anarchico, gonfie di amore per l’umanità, la libertà e di odio per il ricco padrone responsabile della miseria popolare.

Ancona città rossa

Ancona è una città turbolenta dove si scontrano le ideologie piccolo-borghesi con quelle collettiviste del piccolo nucleo di classe operaia; repubblicani e anarchici contro i socialisti che spesso finivano col picchiarsi.

Nel 1920, così, mi trovo tra la gente che agisce per indurre i commercianti a ridurre del 50% il prezzo della merce. I commercianti per evitare il saccheggio dei loro negozi si affrettano a consegnare le chiavi alla Camera del Lavoro situata nel rione Archi o alle autorità di polizia.

Malintenzionati saccheggiano negozi e magazzini in via Loggia e gettano stoffe dalla finestra. Qualcuno grida: «Tutto deve essere portato alla Casa del Proletariato!». Partecipo con calore all’azione della massa popolare e mi sento trasportato dalle mille voci della folla assiepata in piazza delle Muse che assiste agli inutili sforzi di un “delegato” di P.S. tendenti a far agire un plotone di soldati che appaiono inde-cisi ad ubbidire agli ordini ed agli squilli di tromba, che anzi fraternizzano con la folla e accettano di bere del vino che viene loro offerto da alcuni animosi.

Nel giugno 1920, un mattino pieno di sole, sto risalendo la via Fazioli per portare latte nella casa dei padroni quando uno strano silenzio incombe su tutte le cose. La gente che incontro sembra in attesa di qualche evento. Ad un tratto il silenzio viene interrotto da colpi di fucile che vengono da1la non lontana Caserma Villarey. L’XI Reggimento Bersaglieri si è ammutinato per non partire a partecipare all’aggressione contro l’Albania. I bersaglieri stanno per avere la peggio, tentano una “sortita” e proprio in quell’istante un’autoblinda in loro possesso inizia la discesa della via Fazioli facendo girare minacciosamente la canna della mitragliatrice che sporge dalla torretta.

Impaurito mi infilo nel cunicolo di un fossato coperto, poi non appena passata, mi affretto a fare il mio servizio, ritorno sui miei passi ma trovo tutti i negozi chiusi e rari i passanti; ritorno a casa e corro al Duomo da dove si può osservare quello che sta accadendo sotto l’arco di Porta Pia dove dei ribelli si sono asserragliati e contro i quali si sparerà con il cannone da una regia nave giunta nel porto di Ancona. Dopo tre giorni di fucilate, cannonate, arresti, perquisizioni la guardia regia ha il sopravvento, gli ammutinati sconfitti e la ribelli soffocata. Questo fatto non può non lasciare traccia nel mio animo di lavoratore. Non so perché, ma sento di essere fiero di essere un anconetano.

Nello stesso anno 1920 lascio il lavoro di aiutante pasticciere per occuparmi come giovane barista in un caffè sito in piazza Roma che in seguito al cambio di gestione diventa il locale pubblico più frequentato da un gruppo di giovani socialisti i quali, nel 1921, dopo il Congresso di Livorno, fondano in Ancona la prima sezione del Partito Comunista d’Italia.

Durante le mie ore di lavoro, specialmente quelle serali, attraverso le discussioni, qualche volta accese, che si svolgono tra i clienti del locale (dialoghi, dispute che duravano, alle volte, sino alla chiusura del locale, alla mezzanotte), arrivava sino a 24me l’eco di questi gruppi o partiti politici contro lo squadrismo fascista che andava rafforzandosi in altre parti d’Italia, gli scioperi di categoria, le riunioni alla “Casa del Proletariato”, i comizi del 1° maggio- festa dei lavoratori -le violenze della Guardia Regia, tutto eccitava la mia curiosità e mi spronava a capire. Ma tutto mi appariva inverosimilmente intrecciato come una matassa, confuso, avvolto nella nebbia di disordini in cui non riuscivo a trovare un nesso, ma mi sentivo attratto dalle parole: giustizia, libertà, fratellanza, che assumevano per me uno strano sapore collegandole con quanto costituiva la mia esperienza.

In quel periodo i lavoratori d’albergo e mensa scendono in lotta per alcune rivendicazioni economiche. Lo sciopero dell’intera categoria dura 45 giorni. Giorni lunghi e duri da passare, e si traduce in una sconfitta per i lavoratori. La lotta arricchisce la mia esperienza attraverso la partecipazione alle riunioni in mezzo ad uomini maturi di cui ascoltavo le parole di lotta e di speranza.

Nel tempo ricordo i comizi, i cortei, le rosse bandiere, sento ancora l’entusiasmo con cui il popolo ricordava le “giornate del ’20”, la partecipazione popolare in aiuto all’XI Bersaglieri contrario a partire per la guerra d’aggressione all’Albania.

L’agonia della democrazia

L’argomento principale trattato dai comunisti che frequentano il Caffè Roma, dove lavoro, è la violenza fascista che sempre più dispiega la sua virulenza in tutta l’Italia. In verità, durante il 1921, lo sparuto gruppetto di fascisti di Ancona si limita a frequentare il Caffè Garelli al centro della città,gruppetto sempre protetto dalla polizia.

Alcuni politici danno vita a “squadre di arditi del popolo”, ma in sostanza, che io sappia, soltanto una volta si ha uno scontro di un certo rilievo: quello che avviene la sera del 22 giugno 1922, tra i fascisti Negroni, Olivieri e Flauto e gli anarchici Bruno Stecconi, Lorenzini e Spartaco Cecili con feriti da arma da fuoco da ambo le parti.

L’atmosfera della città si riscalda ancora più per due fattacci: il primo causato dal fascista Remo Veroli che temendo un’aggressione spara e uccide un cameriere, certo Taragoni, che dopo il lavoro tornava pacificamente alla sua abitazione; il secondo episodio dovuto certamente alla tensione sempre più aspra che si andava creando nel paese, una guardia regia di servizio in una strada della città senza motivo alcuno spara ed uccide un pacifico giovane tipografo, un certo Melloni, che si trovava a transitare per quella strada.

Durante il primo semestre dell’anno 1922 è sempre più all’ordine del giorno la violenza squadrista, scatenata in tutta l’Italia, sostenuta dalle “forze dell’ordine” e nell’agosto 1922, dopo aver compiuto violenze in tutta la regione marchigiana, provenienti da diverse regioni d’Italia, i fascisti invadono Ancona.

Attratto da un’invincibile curiosità, che costituiva la disperazione di mia madre, attendo le orde fasciste, in piazza Roma, provengono da via XXIX Settembre, e li vedo mentre risalgono il corso Vittorio Emanuele, oggi Garibaldi, avanzano su tre cordoni in fila indiana, sono migliaia, armati con rivoltelle, bombe a mano che, munite di sicura, fanno rotolare per la strada, forse per far vedere che non hanno paura di morire, agitano gagliardetti neri ornati di teschi bianchi, hanno tutti la “camicia nera” e alcuni un fez nero in testa, mentre altri portano l’elmetto militare del “fante”. Brandendo bastoni urlano minacce di morte contro i comunisti.

Seguo un gruppo che s’inoltra per il popolare rione di Capodimonte, in via Podesti una decina di loro caricano di botte un portuale di cui conosco soltanto il soprannome “Boccalà” e lo lasciano steso in terra in un lago di sangue. I rari passanti che indugiano per la strada, forse estranei alla politica, per curiosare, vengono provocati da un gruppo di fascisti che offrono un giornale il cui titolo non ricordo ma che suonava così: «… giornale fascista chi non lo compra è un comunista».

Insieme a me, altro curioso, c’è un giovane socialista: Leonardo Felice. Confidiamo nella nostra giovane età. Effettivamente passiamo inosservati, sarà perché portiamo i calzoni corti, sopra il ginocchio; raggiungo Piazza del Forte da dove nella sotto-stante via Marconi vedo la “Casa del Proletariato” in fiamme, cioè la stessa sorte toccata a diversi circoli o club operai.

Vado ancora in giro per la città e in via Carducci assisto ancora a violenze. Questa volta riconosco un aggressore, uno degli aggressori che picchiano un certo “Cagnò” un gelataio. Il picchiatore è uno dei figli del Conte Ferretti. Saprò poi che sono diversi i nobili che partecipano allo squadrismo.

Mi reco in Piazza Cavour dove assisto ad uno spettacolo indegno: fascisti avvinazzati cantano e danzano al suono di un pianoforte certamente fornito da una delle ricche famiglie che abitano nei pressi. Mi avvicino Caffè Clementi situato sotto i portici di Piazza Cavour e in quel mentre una guardia regia indicandomi a degli squadristi dice: «Quel ragazzo giorni fa leggeva “Il comunista”!». Non mi danno neppure il tempo di aprire bocca che pugni e schiaffi tormentano il mio volto e il corpo. Interviene uno di Ancona che dice: «Ma non vedete che è un ragazzo?! Lasciatelo andare!». Mi ingiungono di filare se non voglio morire ammazzato…

Tomo a casa con il cuore gonfio di rabbia, dopo aver aiutato la madre dei fratelli Romani, cognati dell’on. Albano Corneli, deputato comunista, a gettare acqua, che prelevavo con un secchi o alle “Tredici Cannelle”, sul chiosco per la rivendita di giornali che i fascisti avevano dato alle fiamme.

La canea fascista durò qualche giorno, poi gli squadristi tornarono alle loro città, ma le violenze contro gli antifascisti continuarono ad opera dei fascisti anconetani bramosi di vendicarsi di una città che tanto aveva resistito alle loro voglie.

Qualche giorno dopo l’occupazione di Ancona da parte delle squadracce fasciste e il ritorno di queste nelle loro regioni, la città tornava pian piano alla normalità, almeno per ciò che riguardava il lavoro. Ripresero la loro attività i negozi, gli artigiani, i pubblici esercizi e anch’io tornai al Caffè Roma.

Fra i comunisti che frequentavano il locale, i più noti dovettero prendere provvedimenti per evitare le violenze che invece, purtroppo, furono fatte subire all’ on. Albano Corneli, ai fratelli Romani, Araldo Desideri e qualche altro.

Poi riprese anche la vita politica, anche se in tono minore e semiclandestina, ma comunque il piccolo nucleo di fascisti anconetani non era ancora in grado d’imporre a suo piacimento la fine dell’opposizione, anche se è vero che con il tesseramento per l’anno 1923 gli iscritti alla sezione anconetana del P.C. d’I. raggiungono appena gli 80.

Fatto degno di nota, il sindaco del Comune di Ancona, repubblicano, Pacetti, con un certo numero di consiglieri, è andato incontro ai fascisti, il giorno del loro arrivo, consegnando loro le chiavi della città e l’amministrazione stessa al fascista Fabi.

Adesione alla gioventù comunista

All’inizio dell’anno 1923, capisco che il barista non è un mestiere che garantisca un certo posto di lavoro, con un po’ di volontà è una attività che molti possono fare, invece io voglio imparare un mestiere.

Poco dopo vengo assunto al Cantiere Navale di Ancona e adibito alla demolizione di alcuni vecchi cacciatorpediniere: trancia e mazza sono gli utensili. Non è un mestiere, è una vita da cani, all’aperto, sul mare,sotto il morso del freddo terribile, con la paga di 50 centesimi all’ora, ma spero di essere messo in un’altra sezione di lavoro. Infatti poco dopo vengo assegnato all’officina dei “fucinatori navali” in qualità di allievo. Il maestro è un operaio repubblicano mentre il manovale è un cosiddetto “disertore della vanga”, cioè un contadino che ha abbandonato la terra, come con il tempo faranno migliaia di altri e come farebbero milioni di altri italiani se il fascismo non intervenisse con leggi schiaviste tenendo legato il contadino alla terra.

Col tempo comincio a notare che qualche cosa di nuovo accade in me. Ho notato che centinaia di operai adulti e giovani all’urlo della sirena entrano nello stabilimento e ne escono. Siamo tutti sottoposti alla stessa disciplina fatta rispettare da un complesso di guardiani (generalmente ex carabinieri o guardie regie), abbiamo gli stessi problemi, le stesse viviamo la stessa triste realtà, i medesimi pensieri di fronte alla “stessa paga”. Notavo anche che pur facendo ognuno un tipo di lavoro – fresatore, tornitore, falegname, calderaio, carpentiere, fonditore, ecc. – il piroscafo sugli scali era il risultato di un’attività collettiva.

Precedentemente avevo inteso le speranze di altri ragazzi par mio. :~ Ognuno sperava in rapporto alla propria categoria. Il garzone barbiere sperava, una volta uomo, di aprire bottega per proprio conto e liberarsi dello sfruttamento del padrone, così altri giovani in attività artigiane e negozi, ma i giovani operai come avrebbero potuto sperare un giorno in una condizione migliore?! Trovandomi tutti i giorni in mezzo a centinaia di altri lavoratori non mi sentivo più solo, ma accomunato al destino di altri e, con gli altri, uniti, avremmo potuto modificare, migliorare la nostra situazione.

Naturalmente tutte queste sensazioni sono informi in me. Non conosco ancora il ruolo di strumento di lotta di classe che il fascismo gioca in favore del capitalismo ma una cosa è certa: i fascisti devastano le cooperative operaie, incendiano le Camere del Lavoro, sedi di partiti democratici, giornali dei lavoratori, assassinano dirigenti politici e sindacali tentano di impedire qualsiasi dimostrazione democratica.

Nel Cantiere i fascisti reclutati tra gli ex arditi di guerra, ex guardie regie, ex carabinieri, terrorizzano gli operai impedendo ogni rimostranza per il taglio dei cottimi, ogni attività sindacale. Pertanto essendo i fascisti al servizio dei padroni vanno combattuti. E per combatterli e vincerli bisogna essere uniti. Ma come?

Devo prendere una decisione. Ma non è facile. Ho veduto le violenze fasciste, io stesso le ho patite, ma vedo che a quella lotta rinunciano centinaia, migliaia, forse, di uomini maturi per l’età, l’educazione, con cultura, esperienza e cariche di responsabilità. Nulla e nessuno può pretendere da me un impegno, fare ciò che altri invece sfuggono.

Può darsi che io abbia fatto queste considerazioni ma rimane il fatto che ho avuto modo di conoscere da tempo un comunista, Luigi Mercanti, barbiere, al quale da piccino mia madre ha dato il latte dalle sue mammelle. Questi ha subito violenze dai fascisti. Vado a trovarlo e gli chiedo che mi faccia iscrivere nella gioventù comunista. Rimango deluso, ero convinto che molti fossero i giovani comunisti. Invece in Ancona, e siamo nel 1923, non c’è ancora una sezione di giovani di questo partito. L’ufficio della federazione giovanile comunista è a Jesi. Una cittadina a circa 30 km. da Ancona, fortemente industrializzata.

Dico a Mercanti che vi sono altri giovani del Cantiere Navale che vogliono iscriversi e che possiamo creare una sezione giovanile comunista anconetana. Mercanti risponde: «Va bene, vediamo, vieni con gli altri!».Qualche giorno più tardi ci troviamo riuniti: Remo Garbati, Biondi, Gino Marasà, Simoncelli, Umberto Costantini e Maderloni.

Una lettera all”Avanguardia” organo della gioventù comunista informa che è nata la sezione giovanile comunista anconetana. La lettera è stata compilata dalla moglie di un vecchio operaio calderaio del Cantiere Navale, Maria Parmiani Ciasca che un giorno sarà mia suocera perché sposerò nel 1933 la figlia Rinalda.

Mentre nasce entro le mura del Cantiere Navale di Ancona la Sezione Giovanile Comunista, qual è la situazione del Partito nella città?

Il compagno Gino Lodovichetti è il segretario della sezione e il compagno Aldo Pignanesi ne è il segretario amministrativo. Le riunioni dei compagni si svolgono in case private e in particolare in casa del compagno Artemio Tibolla, portuale. A curare l’organizzazione e l’orientamento politico della sezione giovanile viene delegato un adulto, il compagno Romolo Garbati. Il compagno on. Albano Corneli, per sfuggire alle persecuzioni fasciste ha dovuto riparare all’estero, ma il partito nei suoi prende il provvedimento d’espulsione.

Il compagno Allegrezza sorpreso dai fascisti mentre ritira un pacco di stampa del partito, scaraventa il pacco contro gli aggressori e riesce a sfuggire. Attraverso varie vicissitudini ripara in Unione Sovietica e muore nella stessa clinica ove è ricoverato il compagno cinese Mao TzeTung. Viene bastonato dai fascisti fino a morirne il compagno Giordano Innamorati, uno dei dirigenti la Sezione di Ancona. I fascisti hanno prelevato da casa il compagno Mario Zingaretti, segretario della Camera del

Lavoro di Ancona, e credendo di averlo assassinato,lo gettano in un burrone.

Purtroppo si hanno anche delle defezioni tra elementi una volta aderenti al partito. Si fanno i nomi di Maurilli di Falconara Marittima e di Ionna un capo stazione delle FF.SS. che passerà all’O.V.R.A. facendo opera deleteria in tutta l’Italia.

Nello stesso anno 1923 alla illegalità fascista si unisce quella della magistratura che organizza un processo contro una cinquantina di comunisti marchigiani. Molti compagni ferrovieri sono stati licenziati dal posto di lavoro e per poter trovare un’attività dovranno emigrare così come saranno obbligati a fare numerosi altri compagni conosciuti dai fascisti o dalla polizia.

La situazione non è affatto incoraggiante, malgrado ciò sarà proprio questo piccolo nucleo di giovanissimi che col tempo dovrà assumersi la responsabilità della continuazione dell’attività politica antifascista, conalterna fortuna, nella regione, sino al crollo della dittatura fascista.

Aderisco, con gli altri giovani, alla organizzazione comunista, reagendo così alla violenza fascista, all’ aumentato sfruttamento in Cantiere, al taglio dei cottimi, all’ aumento del ritmo di lavoro, all’ obbligo di lavo-rare dieci ore al giorno, allo spadroneggiamento delle “camicie nere”.

Non fu certo maturità politica ad orientarmi verso il Partito comunista anziché verso un altro dei partiti antifascisti che si trovavano allora sulla scena politica italiana. Una qualche influenza devo averla ricevuta dal contatto avuto nel 19211 allorché lavoravo al Caffè Roma, ma determinante fu il fascismo con la sua azione persecutoria contro i comunisti, con la sua propaganda anticomunista.

Chiedendo di unirsi agli altri giovani comunisti il gruppo di giovani del cantiere navale non pensava di fare una scelta ideologica fra i partiti antifascisti; essi sapevano soltanto che i comunisti erano indicati come il nemico numero uno degli stessi fascisti. Visto che il fascismo dava il suo appoggio alla classe padronale e che conduceva una selvaggia guerra contro le organizzazioni di difesa della classe operaia, bisognava combatterlo. Per combattere il fascismo pensai che non vi fosse strada migliore che avvicinarsi al partito comunista ritenendolo il più conseguentemente antifascista.

La disciplina di cui si diceva fosse permeato il Partito comunista (specie di accusa formulata dagli anarchici) non mi spaventava perché abituato a considerare la disciplina come un fattore costruttivo sul piano della produzione. Anzi, ciò mi dava un senso di fiducia, in quanto, in parte, si attribuiva la sconfitta delle forze popolari, nella lotta contro il fascismo, proprio alla mancanza di disciplina, di coesione, e quindi di organizzazione delle forze dell’antifascismo e alla concezione anarcoide della lotta. Si ricordava quanto accaduto nel 1922 e il manifesto della “Alleanza del Lavoro”, affisso sui muri della città, con cui si invitavano i lavoratori a difendere i loro rioni, le loro case, con conseguente indebolimento delle forze antifasciste.